中转仓发货海外仓:跨境电商供应链的“缓冲枢纽”与效率革命

在全球供应链波动加剧与消费者时效需求升级的双重挑战下,跨境电商卖家正从“单一海外仓”模式转向更灵活的“中转仓+海外仓”协同体系。中转仓作为连接国内生产端与海外消费端的战略节点,不仅优化了库存周转效率,更成为跨境物流降本增效的关键杠杆。本文深入解析中转仓发货海外仓的运作逻辑、核心优势与落地策略。

一、中转仓的核心定位:供应链的“缓冲器”

中转仓(Transfer Warehouse)通常设立在国内或靠近目标市场的枢纽地区,承担集货、质检、分拨、暂存等功能,再分批转运至海外仓。其核心价值在于:

缓冲供需波动:平衡国内生产周期与海外仓补货需求,避免因突发订单导致的断货风险。

降低头程成本:通过集中多批次小批量订单为一柜运输,减少海运/空运单位成本。

风险隔离:在货权转移至海外仓前完成质检、贴标等操作,降低跨境退货损失。

二、中转仓发货海外仓的运作流程

国内集货:

卖家将多批次生产商品发往中转仓,按SKU分类存储。

算法辅助:基于历史销量预测,动态调整集货优先级。

预处理与合规检查:

贴目标国标签、更换包装、检测商品合规性(如CE认证、电池类产品安全标准)。

关键作用:避免海外仓拒收或目的国清关风险。

批量头程运输:

根据库存水位与销售预测,以整柜(FCL)或拼箱(LCL)形式发往海外仓。

成本优化:海运为主,空运为辅,结合实时运价波动选择最优方案。

海外仓接收与分发:

海外仓接收货物后,按区域需求分配至不同子仓,或直送第三方物流中心。

三、中转仓模式的核心优势

| 维度 | 传统海外仓直发 | 中转仓+海外仓模式 |

|---|---|---|

| 库存周转率 | 依赖单一海外仓备货,易积压 | 动态调节中转仓库存,按需分批补货 |

| 头程成本 | 小批量高频次运输,单位成本高 | 集中运输降低运费,头程成本减少15%-30% |

| 灵活性 | 调整困难,滞销风险高 | 中转仓可重新贴标、转售或退回国内 |

| 多平台适配 | 单一海外仓绑定特定市场 | 中转仓分流至多国海外仓,支持全球化布局 |

四、适用场景与卖家类型

多SKU、长尾商品卖家:

中转仓集中存储长尾商品,根据海外仓销售数据按需补货,避免海外仓滞销费。

案例:家居饰品卖家将300个SKU暂存香港中转仓,仅对月销>100件的商品补货至美国仓。

季节性产品运营商:

旺季前通过中转仓提前备货,淡季将未售罄商品转至中转仓,避免海外仓长期仓储费。

案例:圣诞礼品卖家在9月将货物发往荷兰中转仓,11月分批进入英、德海外仓。

新兴市场试水者:

通过中转仓小批量测试新市场,若销量不佳可退回或转战其他地区,降低试错成本。

定制化产品供应商:

在中转仓完成客户定制化包装、刻字等操作,再发往海外仓,减少生产端压力。

五、中转仓运营的三大策略

智能库存分配算法

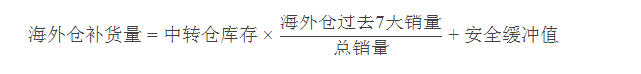

动态补货模型:

工具:ERP系统实时监控多仓库存水位,自动触发补货指令。

成本最优路由规划

变量:海运/空运成本、关税税率、海外仓处理费;

约束:商品保质期、销售旺季时间窗;

输出:成本最低且时效达标的运输方案。

多目标决策模型:

逆向物流预处理

海外退换货商品优先返回中转仓,进行翻新、重包装或转售,而非直接退回国内。

数据驱动:退货商品在中转仓的翻新成本<国内返工成本时,启动本地处理流程。

六、挑战与解决方案

中转仓选址难题

考量因素:靠近港口/机场、自贸区政策、劳动力成本;

方案:混合云仓模式(自营中转仓+第三方区域仓结合)。

系统协同复杂度高

方案:采用支持多仓联动的WMS系统,实现订单-库存-物流数据实时同步。

税务合规风险

方案:与中转仓服务商合作,利用自贸区“暂存免关税”政策,延迟缴税至货物进入海外仓时。

七、未来趋势:从“缓冲仓”到“智能控制塔”

AI预测中台:集成销售数据、国际物流动态、地缘政治风险,自动生成补货建议。

自动化分拣:中转仓内部署AMR机器人,实现“到仓即分拨”的极速流转。

碳中和物流:在中转仓集中使用绿色包装材料,计算碳足迹并优化运输路线。

结语

中转仓发货海外仓的本质,是通过空间换时间、集中换分散的策略,在不确定的跨境贸易中构建韧性供应链。对卖家而言,这不仅是物流路径的调整,更是从“经验驱动”到“数据驱动”的运营升级。随着算法与自动化技术的渗透,中转仓将逐步进化为全球供应链的智能中枢,帮助卖家在成本、效率与风险之间找到最优解,最终实现“全球卖,本地达”的无缝体验。

想要了解更多关于环至美海外仓详情,可登录我们的官方网站:http://www.huanzhimei.com/